21.03.2025. Воспользовавшись описанием путешествия в Боровичи небезызвестного предводителя туристов Василия Сычева, Юрий Бородулин тоже заточился мыслью посетить этот интересный город, но на своем автомобиле. Он заранее составил план 3-дневной поездки с описанием всех достопримечательностей, которые мы собрались посетить. И рано утром в 6 часов 21 марта мы двинулись в путь. В Крестцах, где раньше всегда было обилие дымящихся самоваров и вкусных домашних пирожков, уже ничего нет.

Но чуть позже на дороге 49К-06 мы увидели одинокий ларек с самоваром, остановились и поели вкусных пирожков с капустой. И вот в 10.30 мы уже въезжаем в Боровичи – город трудовой доблести, основанный в 1770 году, второй по численности жителей город в Новгородской области.

Сразу приехали в центр, остановились на правом берегу Мсты.

Здесь преимущественно находятся старые купеческие дома, каждый из которых индивидуален. На высоком холме на берегу Мсты высится Свято-Троицкий собор, который в настоящее время действует, совсем недавно восстановили его купола, и продолжается его реставрация.

Здесь преимущественно находятся старые купеческие дома, каждый из которых индивидуален. На высоком холме на берегу Мсты высится Свято-Троицкий собор, который в настоящее время действует, совсем недавно восстановили его купола, и продолжается его реставрация.

Одной из достопримечательностей Боровичей является арочный мост Белелюбского. Основным разработчиком конструкции моста, построенного в 1905 году, был классик мирового мостостроения Николай Аполлонович Белелюбский, но значительную долю работы выполнил молодой тогда архитектор и инженер-мостостроитель Анджей Пшеницкий, будущий автор Дворцового моста в Петербурге (спроектированного в 1908 году), дизайн которого имеет определённые общие художественные образы с мостом в Боровичах, особенно в ночное время, когда знаменитый Дворцовый мост начинает разводиться.

Одной из достопримечательностей Боровичей является арочный мост Белелюбского. Основным разработчиком конструкции моста, построенного в 1905 году, был классик мирового мостостроения Николай Аполлонович Белелюбский, но значительную долю работы выполнил молодой тогда архитектор и инженер-мостостроитель Анджей Пшеницкий, будущий автор Дворцового моста в Петербурге (спроектированного в 1908 году), дизайн которого имеет определённые общие художественные образы с мостом в Боровичах, особенно в ночное время, когда знаменитый Дворцовый мост начинает разводиться.

Строительство моста стало символом индустриализации города. Арочный мост конструкции Белелюбского был признан не только в России, но и за рубежом. Позднее по его конструктивному принципу строились мосты и в Европе. C 2006 года мост закрыт для автотранспорта и используется как пешеходный. В 2023 году сотрудниками Инспекции государственной охраны культурного наследия Новгородской области были приняты работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Первый в России арочный мост» в городе Боровичи. От моста Белелюбского по правому берегу Мсты вверх по ее течению начинается живописная набережная, которую благоустроили в 2022 году.

Строительство моста стало символом индустриализации города. Арочный мост конструкции Белелюбского был признан не только в России, но и за рубежом. Позднее по его конструктивному принципу строились мосты и в Европе. C 2006 года мост закрыт для автотранспорта и используется как пешеходный. В 2023 году сотрудниками Инспекции государственной охраны культурного наследия Новгородской области были приняты работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Первый в России арочный мост» в городе Боровичи. От моста Белелюбского по правому берегу Мсты вверх по ее течению начинается живописная набережная, которую благоустроили в 2022 году.

Сейчас она является излюбленным местом гуляния горожан. На набережной также поставили скамейки, в том числе встроенные в склон и вдоль деревянной набережной, поставили урны и качели. Кроме того, открыта скульптура «Красноармеец и медсестра», прототипом которых стали маршал Советского Союза Дмитрий Язов и его жена Екатерина Журавлева, работавшая медсестрой в боровичском госпитале. Скульптуру открыли в связи с присвоением Боровичам звания «Город трудовой доблести». Над памятником работал скульптор Сергей Сережин.

Сейчас она является излюбленным местом гуляния горожан. На набережной также поставили скамейки, в том числе встроенные в склон и вдоль деревянной набережной, поставили урны и качели. Кроме того, открыта скульптура «Красноармеец и медсестра», прототипом которых стали маршал Советского Союза Дмитрий Язов и его жена Екатерина Журавлева, работавшая медсестрой в боровичском госпитале. Скульптуру открыли в связи с присвоением Боровичам звания «Город трудовой доблести». Над памятником работал скульптор Сергей Сережин.

Мста – красивая живописная река, берет свое начало из озера Мстино Тверской области. В верховьях Мста довольно извилистая река, ширина 40 — 50 метров, после впадения крупных притоков Березайки и Увери ширина увеличивается до 70 — 80 метров. В среднем течении, между Опеченским Посадом и Боровичами река течет в природоохранной зоне «Горная Мста», где преодолевает весьма серьёзные для средней полосы России Боровичские пороги, которые в старину представляли собой большую помеху для судов, а сейчас очень популярны у водных туристов. На тридцатикилометровом участке падение реки здесь составляет 70 метров, что составляет больше половины общего падения Мсты. Самые крупные пороги — Малый, Большой, Ровненский (Лестница), Ёгла, Углинский. В 1981г. я с группой туристов-водников сплавлялась на байдарках по Мсте, от ст. Мста до Боровичей, и мы проходили все эти пороги. В нижнем течении река выходит на равнину и успокаивается. Ширина составляет около 100 метров, на протяжении последних 50 километров Мста ещё расширяется и становится судоходна. В Боровичах у Мсты течение еще довольно быстрое, это видно плывущим по реке льдинам. Вдоль обоих берегов еще видны огромные глыбы нерастаявшего льда.

Прогулявшись по набережной, мы перешли по мосту на другую сторону реки.

Прогулявшись по набережной, мы перешли по мосту на другую сторону реки.

Сразу за мостом справа часовня и купальня преподобного Нила Столобенского.

Сразу за мостом справа часовня и купальня преподобного Нила Столобенского.

Дальше на высоком берегу находится живописный санаторий «Боровичи», откуда открывается великолепный вид на реку Мсту, Свято-Троицкий собор и мост Белелюбского.

Дальше на высоком берегу находится живописный санаторий «Боровичи», откуда открывается великолепный вид на реку Мсту, Свято-Троицкий собор и мост Белелюбского.

Оттуда мы прошли к старинному зданию вокзала. В 2022 году вокзал в Боровичах вошёл в пятёрку самых необычных мест России по версии научно-популярного издания National Geographic. Боровичи являются конечной станцией на тупиковой линии Угловка — Боровичи.

В городе сохранилось здание деревянного железнодорожного вокзала, построенного в 1876 году. Формирование вокзального комплекса определило расположение подъездных путей. Большая часть построек (главное здание вокзала, деревянная платформа с резной крышей, багажное отделение, водонапорная башня, склад, локомотивное депо) выстроена в одну линию вдоль путей. Редкий по сохранности комплекс сформировался в два основных строительных периода — в 1870-е годы и в начале XX века. Хорошо сохранился и используется по назначению, несмотря на малоинтенсивное пассажирское сообщение на линии Боровичи — Угловка. На станции Угловка делают остановку скоростные поезда «Сапсан» и другие поезда линии Москва — Санкт-Петербург.

Пройдя по подвесному мосту, которых здесь и по всему течению Мсты в различных населенных пунктах великое множество, мы дошли до Свято-Духова мужского монастыря. На его территории расположено 3 церкви и памятник монахам и служителям церкви, расстрелянным во время репрессий 1937г.

Пройдя по подвесному мосту, которых здесь и по всему течению Мсты в различных населенных пунктах великое множество, мы дошли до Свято-Духова мужского монастыря. На его территории расположено 3 церкви и памятник монахам и служителям церкви, расстрелянным во время репрессий 1937г.

После посещения монастыря мы вернулись к своей машине. Надо сказать, что везде в этой части города огромное количество мест, где можно припарковаться. Далее мы поехали в другую часть города, состоящую преимущественно из кирпичных 4-5-этажных «хрущёвок». Мы сняли 1-комнатную квартиру в таком доме на ул. Гоголя, 168-5. Заселение прошло без участия хозяйки, ключ лежал в почтовом ящике. Туда же мы его положили перед отъездом. Хотя подъезд закрывается, но такое обращение с ключом чревато кражами, с которыми мы столкнулись совсем недавно в Петрозаводске, когда перед нашим заселением кто-то взял ключ из почтового ящика и украл чайник, постельное белье и столовые приборы. Квартира в принципе нормальная, все необходимое есть, но ванная комната очень маленькая, Юра там с трудом помещался из-за своих габаритов. В этой части города много магазинов «Пятерочка», «Магнит» и «Дикси». Интернет работает нормально.

После посещения монастыря мы вернулись к своей машине. Надо сказать, что везде в этой части города огромное количество мест, где можно припарковаться. Далее мы поехали в другую часть города, состоящую преимущественно из кирпичных 4-5-этажных «хрущёвок». Мы сняли 1-комнатную квартиру в таком доме на ул. Гоголя, 168-5. Заселение прошло без участия хозяйки, ключ лежал в почтовом ящике. Туда же мы его положили перед отъездом. Хотя подъезд закрывается, но такое обращение с ключом чревато кражами, с которыми мы столкнулись совсем недавно в Петрозаводске, когда перед нашим заселением кто-то взял ключ из почтового ящика и украл чайник, постельное белье и столовые приборы. Квартира в принципе нормальная, все необходимое есть, но ванная комната очень маленькая, Юра там с трудом помещался из-за своих габаритов. В этой части города много магазинов «Пятерочка», «Магнит» и «Дикси». Интернет работает нормально.

Немного перекусив, мы поехали на машине в сторону Опеченского Посада. В селе Великий Порог мы перешли по подвесному мосту на другую сторону, чтобы посмотреть на церковь Флора и Лавра. Святые братья Флор и Лавр приняли мученическую смерть во II веке. Деревянный храм, появившийся в 1784г., сгорел, и на его месте в 1843 г. построили каменную церковь с колокольней. Видно, что сейчас она восстанавливается, стоят строительные леса, один торец церкви заново оштукатурен. Вокруг церкви видны остатки старой разрушенной кирпичной стены.

Немного перекусив, мы поехали на машине в сторону Опеченского Посада. В селе Великий Порог мы перешли по подвесному мосту на другую сторону, чтобы посмотреть на церковь Флора и Лавра. Святые братья Флор и Лавр приняли мученическую смерть во II веке. Деревянный храм, появившийся в 1784г., сгорел, и на его месте в 1843 г. построили каменную церковь с колокольней. Видно, что сейчас она восстанавливается, стоят строительные леса, один торец церкви заново оштукатурен. Вокруг церкви видны остатки старой разрушенной кирпичной стены.

Опеченский Посад— село в Боровичском районе Новгородской области, административный центр Опеченского сельского поселения, находится на правом берегу реки Мсты, к юго-востоку от Боровичей. На противоположном берегу — деревня Опеченский Рядок. Через реку перекинут подвесной мост. Одной из главных достопримечательностей является храм Успения Богородицы. В 1764 году на месте деревянной церкви в селе был выстроен каменный трёхпрестольный однокупольный Успенский храм. После ареста в конце 1937 года служивших здесь протоиереев Александра Секундова и Михаила Соболева (оба расстреляны в г. Боровичи 8 января 1938 года) храм был закрыт, и в нём разместили цех Ёгольской трикотажной фабрики. В 1940—1941 гг. колокольня Успенского храма была разобрана на кирпичи. Храм был вновь открыт в 1994 году.

Опеченский Посад— село в Боровичском районе Новгородской области, административный центр Опеченского сельского поселения, находится на правом берегу реки Мсты, к юго-востоку от Боровичей. На противоположном берегу — деревня Опеченский Рядок. Через реку перекинут подвесной мост. Одной из главных достопримечательностей является храм Успения Богородицы. В 1764 году на месте деревянной церкви в селе был выстроен каменный трёхпрестольный однокупольный Успенский храм. После ареста в конце 1937 года служивших здесь протоиереев Александра Секундова и Михаила Соболева (оба расстреляны в г. Боровичи 8 января 1938 года) храм был закрыт, и в нём разместили цех Ёгольской трикотажной фабрики. В 1940—1941 гг. колокольня Успенского храма была разобрана на кирпичи. Храм был вновь открыт в 1994 году.

Опеченский Посад был важным лоцманским центром Вышневолоцкой водной системы. 7 июня 1785 года на Опеченскую пристань прибыла поздно вечером и ночевала в доме директора «Боровицкой водяной коммуникации» русская Императрица Екатерина Великая. Здесь её ожидал ранее прибывший сюда гофмаршал князь А.С. Барятинский, а также вице-адмирал П.И. Пущин и «находящийся при собственных Её Императорского Величества судах флота капитан Мосолов». Дом не сохранился, на его месте расположен памятный знак.

Также сохранились большой каменный мост и каменная 800-метровая набережная 1824 года постройки с остатками причальных тумб, на которой происходила посадка пороговых лоцманов и рулевых команд на суда каравана для проскока Боровицких порогов по сбросу воды из озера Мстино.

Также сохранились большой каменный мост и каменная 800-метровая набережная 1824 года постройки с остатками причальных тумб, на которой происходила посадка пороговых лоцманов и рулевых команд на суда каравана для проскока Боровицких порогов по сбросу воды из озера Мстино.

В 1973 году местным любителем природы Ушановым Семёном Андреевичем в Опеченском посаде был заложен дендропарк, в котором к настоящему времени произрастает более 160 видов деревьев и кустарников. Решением Исполкома Опеченского сельского совета от 12 июля 1984 года за № 7 дендропарку присвоен статус памятника природы регионального значения. Памятник охраняется государством.

От Опеченского Посада до Ёглы проходит Природоохранная зона «Горная Мста». Здесь

От Опеченского Посада до Ёглы проходит Природоохранная зона «Горная Мста». Здесь  расположены самые крупные пороги Мсты. И мы поехали обратно, чтобы постараться увидеть эти пороги. Дело в том, что высокий берег Мсты изрядно зарос деревьями и сквозь них едва можно рассмотреть реку. Сейчас вода не очень высокая и пороги в основном представляют собой небольшие шиверы. Благодаря природоохранной зоне «Горная Мста» по правому берегу проходит пешеходная тропа, местами труднопроходимая, где имеются площадки, с которых видно пороги. Так мы обнаружили площадку под названием «Катерины горушка», где Екатерина II останавливалась в июне 1875 г. во время путешествия по Вышневолоцкой водной системе и наблюдала спуск барок по порогу Выпь. Специально для императрицы на высоком берегу Мсты был построен павильон-беседка.

расположены самые крупные пороги Мсты. И мы поехали обратно, чтобы постараться увидеть эти пороги. Дело в том, что высокий берег Мсты изрядно зарос деревьями и сквозь них едва можно рассмотреть реку. Сейчас вода не очень высокая и пороги в основном представляют собой небольшие шиверы. Благодаря природоохранной зоне «Горная Мста» по правому берегу проходит пешеходная тропа, местами труднопроходимая, где имеются площадки, с которых видно пороги. Так мы обнаружили площадку под названием «Катерины горушка», где Екатерина II останавливалась в июне 1875 г. во время путешествия по Вышневолоцкой водной системе и наблюдала спуск барок по порогу Выпь. Специально для императрицы на высоком берегу Мсты был построен павильон-беседка.

Немного ниже нам удалось увидеть красивый водопад из подземной реки Понеретка, впадающей в Мсту из отвесного левого берега. Как раз в это время от этого водопада на наших глазах отчалила надувная 2-местная байдарка и начала сплавляться вниз по течению.

Немного ниже нам удалось увидеть красивый водопад из подземной реки Понеретка, впадающей в Мсту из отвесного левого берега. Как раз в это время от этого водопада на наших глазах отчалила надувная 2-местная байдарка и начала сплавляться вниз по течению.

Следующим порогом и самым мощным на реке является порог Лестница, который находится возле деревни Ровное. Русло здесь делится на три протоки двумя островами. Порог располагается в левой, самой широкой протоке. Протока на три четверти перекрыта дугообразным полутораметровым сливом с большой "бочкой". За ней идут ещё несколько плит и мощные валы. Вдоль левого берега — чистый проход без валов. Но поскольку мы были на правом берегу, то оттуда этот порог был не виден. Чтобы увидеть его, нужно было по автомобильному мосту (который находится почти в Боровичах) перебраться на левый берег и там уже доехать до Лестницы по дороге, идущей вдоль реки. Мы этого делать не стали и поехали в наш временный дом.

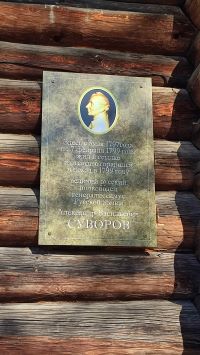

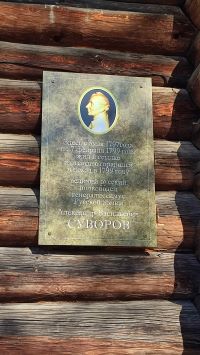

22.03.2025. Вчера погода была пасмурная, а сегодня день обещает быть солнечным. Мы решили посетить музей-усадьбу Суворова в Кончанско-Суворовском. Усадьба А.В. Суворова в с. Кончанское – единственное из сохранившихся ныне Суворовских владений. В XVIII в. с. Кончанское – суворовская вотчина.

Известность усадьба получила после того, как стала местом ссылки опального полководца в 1797-1799 гг. А.В. Суворов, почти полвека с беззаветной преданностью служивший России, был отставлен от службы императором Павлом I и сослан в глухое имение Кончанское за то, что Суворов выступал против насаждения императором Павлом I прусских палочных порядков в армии, что вызвало враждебное отношение к нему придворных кругов. Вопреки указаниям Павла I, Суворов продолжал воспитывать солдат по-своему. Эти обстоятельства вызвали раздражение и гнев императора, и 6 февраля 1797 года Суворов был уволен в отставку без права ношения мундира и в конце марта прибыл в своё имение Губерния у белорусского городка Кобрин. Но вскоре Павлу I донесли, что Суворов в Кобрине «волнует умы и готовит бунт».

Известность усадьба получила после того, как стала местом ссылки опального полководца в 1797-1799 гг. А.В. Суворов, почти полвека с беззаветной преданностью служивший России, был отставлен от службы императором Павлом I и сослан в глухое имение Кончанское за то, что Суворов выступал против насаждения императором Павлом I прусских палочных порядков в армии, что вызвало враждебное отношение к нему придворных кругов. Вопреки указаниям Павла I, Суворов продолжал воспитывать солдат по-своему. Эти обстоятельства вызвали раздражение и гнев императора, и 6 февраля 1797 года Суворов был уволен в отставку без права ношения мундира и в конце марта прибыл в своё имение Губерния у белорусского городка Кобрин. Но вскоре Павлу I донесли, что Суворов в Кобрине «волнует умы и готовит бунт».

Государь распорядился немедленно его оттуда выслать в собственное же имение Кончанское (Боровичский уезд, Новгородская губерния). Во время пребывания Суворова в Кончанском к нему был приставлен соглядатай - чиновник Николаев, который регулярно докладывал о повседневной жизни фельдмаршала. Николаев писал, что полководец вставал часа за два до света, пил чай, обливался холодной водой, потом отстаивал службы, часто сам пел в церкви. Пища его была простая, деревенская. К одежде он был невзыскателен, ходил в рубашке с самой первой своей наградой — орденом святой Анны, на одной ноге сапог, на другой — туфля (когда-то денщик забыл в чулке иглу, Суворов сильно поранился и страдал болями). В воскресенье и праздничные дни носил егерскую куртку и каску, а в царские дни и большие праздники — фельдмаршальский мундир без шитья, но со всеми орденами. С крестьянами-карелами Александр Васильевич объяснялся на их языке, и Николаев часто жаловался, что не понимает, о чем они говорят.

Государь распорядился немедленно его оттуда выслать в собственное же имение Кончанское (Боровичский уезд, Новгородская губерния). Во время пребывания Суворова в Кончанском к нему был приставлен соглядатай - чиновник Николаев, который регулярно докладывал о повседневной жизни фельдмаршала. Николаев писал, что полководец вставал часа за два до света, пил чай, обливался холодной водой, потом отстаивал службы, часто сам пел в церкви. Пища его была простая, деревенская. К одежде он был невзыскателен, ходил в рубашке с самой первой своей наградой — орденом святой Анны, на одной ноге сапог, на другой — туфля (когда-то денщик забыл в чулке иглу, Суворов сильно поранился и страдал болями). В воскресенье и праздничные дни носил егерскую куртку и каску, а в царские дни и большие праздники — фельдмаршальский мундир без шитья, но со всеми орденами. С крестьянами-карелами Александр Васильевич объяснялся на их языке, и Николаев часто жаловался, что не понимает, о чем они говорят.

6 февраля 1799 года в Кончанское приехал флигель-адъютант Толбухин и привёз Суворову письмо императора: «Граф Александр Васильевич! Теперь нам не время рассчитываться. Виноватого Бог простит. Римский император требует вас в начальники своей армии и вручает вам судьбу Австрии и Италии…» И 7 февраля 1799 г. полководец отправился в знаменитый Итало-Швейцарский поход, навстречу всемирной славе.

Сейчас музей – это историко-архитектурный усадебный ансамбль XVIII в., расположенный на территории парка 4,2 га. Музей-усадьба рассказывает о бытовой жизни полководца, его хозяйственной деятельности и взаимоотношениях с крестьянами, дает представление об укладе помещичьей жизни в XVIII в. Открыты для посещения экспозиции: "Жизнь А.В.Суворова в Кончанской ссылке" - в доме - музее А.В.Суворова; "Традиционный крестьянский быт начала XIX в." - в кухонном флигеле; "Итало-Швейцарский поход А.В. Суворова" - в здании бывшей церкви Св.Александра Невского.

Самостоятельную историко-художественную ценность представляет картина-диорама «Альпийский поход А.В.Суворова », выполненная военными художниками студии им. Грекова в 1952 г. Это первое крупное батальное полотно советского периода, единственная диорама в Новгородской области. Картина изображает знаменитое сражение у Чертова моста, с которым в народной памяти олицетворяется представление обо всей грандиозной эпопее, пережитой суворовскими войсками в Швейцарии в 1799 г.

Самостоятельную историко-художественную ценность представляет картина-диорама «Альпийский поход А.В.Суворова », выполненная военными художниками студии им. Грекова в 1952 г. Это первое крупное батальное полотно советского периода, единственная диорама в Новгородской области. Картина изображает знаменитое сражение у Чертова моста, с которым в народной памяти олицетворяется представление обо всей грандиозной эпопее, пережитой суворовскими войсками в Швейцарии в 1799 г.

Посетив музей-усадьбу Суворова, мы поехали по трассе А122 (49К-14) на Устюжну и далее свернули налево в деревню Бортник, откуда идет дорога к водопаду на реке Чалпа. Проехав через всю деревню, мы оставляем машину возле поля.

Летом можно проехать через поле по дороге и дальше, но сейчас там грязь и приходится идти пешком. В конце поля у перелеска висит плакат со схемой расположения водопада, дальше по перелеску идем по оборудованным деревянным мосткам с перилами, постепенно спускаясь к водопаду. Чалпа похожа на горную речку, несущуюся сверху вниз.

Летом можно проехать через поле по дороге и дальше, но сейчас там грязь и приходится идти пешком. В конце поля у перелеска висит плакат со схемой расположения водопада, дальше по перелеску идем по оборудованным деревянным мосткам с перилами, постепенно спускаясь к водопаду. Чалпа похожа на горную речку, несущуюся сверху вниз.

Главная особенность водопада в том, что он состоит из двух водопадов, но они не расходятся, а сходятся, образуя ниже единый поток. Водопады очень красивые. На правом берегу на поляне у водопада стоит беседка для туристов, где можно отдохнуть и подкрепиться. Водопад пользуется популярностью. Когда мы подошли к своей машине, то тут же подъехал большой микроавтобус, из которого высыпала толпа человек 15 туристов, и они направились пешком к водопаду. А наша экскурсионная программа на сегодня закончена.

Главная особенность водопада в том, что он состоит из двух водопадов, но они не расходятся, а сходятся, образуя ниже единый поток. Водопады очень красивые. На правом берегу на поляне у водопада стоит беседка для туристов, где можно отдохнуть и подкрепиться. Водопад пользуется популярностью. Когда мы подошли к своей машине, то тут же подъехал большой микроавтобус, из которого высыпала толпа человек 15 туристов, и они направились пешком к водопаду. А наша экскурсионная программа на сегодня закончена.

23.03.2025. Ночью подморозило, с утра на лужах даже лежит ледок, но солнышко ярко светит. В 9 утра мы покидаем нашу квартиру и продолжаем наше путешествие, но уже в сторону дома. Сначала едем в сторону Любытино, проезжаем деревню Шереховичи и Новоселицы. Водопад на реке Белой находится недалеко от деревни Новоселицы, в двух километрах от села Шереховичи. Бросаем машину и идем по скользкой и снежной лесной дороге. Постепенно дорога переходит в лесную тропу и вот уже слышен шум водопада. Водопад в виде подковы образует мощный слив высотой больше метра, очень красивый.

Дальше мы выезжаем на ту же дорогу и едем до указателя направо – д. Галица. Едем к реке Прикша. Прикша — небольшая речка в Любытинском районе. Правый приток реки Белой, которая, в свою очередь, впадает в Мсту в поселке Любытино.

Прикша довольно узкая и мелководная, свой путь она прокладывает через необычайно красивый лес с величественными елями. В районе деревни Галица русло реки Прикша прорезает высокий холм, который состоит из известняковых пород.

Прикша довольно узкая и мелководная, свой путь она прокладывает через необычайно красивый лес с величественными елями. В районе деревни Галица русло реки Прикша прорезает высокий холм, который состоит из известняковых пород.

Благодаря этому образуется небольшой каньон. Проходя по карстовым плитам, залегающим под Прикшей, течение реки образует каскад из двух небольших водопадов. От указателя на дороге «Водопад на р. Прикша» сначала идем по лесной тропе, потом начинается спуск в каньон по деревянным настилам с металлическими перилами. У всех интересных для съемки мест висят плакатики «сделай селфи» на двух языках.

Благодаря этому образуется небольшой каньон. Проходя по карстовым плитам, залегающим под Прикшей, течение реки образует каскад из двух небольших водопадов. От указателя на дороге «Водопад на р. Прикша» сначала идем по лесной тропе, потом начинается спуск в каньон по деревянным настилам с металлическими перилами. У всех интересных для съемки мест висят плакатики «сделай селфи» на двух языках.

Водопад состоит из 2 ступеней, причем вторая ступень более мощная. Вода падает с каменной ступени и образует внизу замысловатые «блины» из пены. Из противоположного крутого берега вытекают железистые ручейки.

Водопад состоит из 2 ступеней, причем вторая ступень более мощная. Вода падает с каменной ступени и образует внизу замысловатые «блины» из пены. Из противоположного крутого берега вытекают железистые ручейки.

Между первой и второй ступенью и выше первой ступени в русле лежат огромные валуны и поваленные деревья. Тут же рядом с водопадом находится благоустроенная площадка для отдыха туристов с беседками, большими мангалами и даже туалетом.

Между первой и второй ступенью и выше первой ступени в русле лежат огромные валуны и поваленные деревья. Тут же рядом с водопадом находится благоустроенная площадка для отдыха туристов с беседками, большими мангалами и даже туалетом.

Если пройти чуть ниже по течению, то после впадения ручья с левой стороны находится вытекающий из трубы родник Мацеста, где мы набрали с собой родниковой воды. После этого поднимаемся из каньона и возвращаемся к машине.

Если пройти чуть ниже по течению, то после впадения ручья с левой стороны находится вытекающий из трубы родник Мацеста, где мы набрали с собой родниковой воды. После этого поднимаемся из каньона и возвращаемся к машине.

Дальше мы едем в горнолыжный комплекс Любогорье, расположенный недалеко от села Селище. В комплексе есть несколько горнолыжных склонов, немногочисленный народ катается и сейчас, подъемники в виде швабр.

Кроме того, много всяких развлекух, веревочный парк, кафе, симпатичные коттеджи для отдыха, которые стоят немало.

Кроме того, много всяких развлекух, веревочный парк, кафе, симпатичные коттеджи для отдыха, которые стоят немало.

Теперь наш путь лежит в сторону Малой Вишеры. Приезжаем в центр, где у здания администрации находится необычный арт-объект – Авдошка, маловишерский снежный человек. Легенда гласит: в деревне Селищи жила когда-то женщина по имени Авдотья со склочным и неуживчивым характером. Может, потому что ни с кем не общалась, а может, так и было, но соседи прозвали ее колдуньей. Замуж она так и не вышла, ушла в лес и поселилась в землянке. Через несколько лет по деревне пошел слух, что видели Авдотью с каким-то шерстяным существом, с повадками дикого зверя. А потом вроде как у них появились дети, покрытые шерстью, как и их отец. С тех пор пошел слух о снежных людях, встречающихся в лесах Малой Вишеры. Журналист Олег Иванов утверждает, что в детстве видел этих странных существ, и даже написал об этом книгу «Авдошки. Встречи со снежным человеком».

Теперь наш путь лежит в сторону Малой Вишеры. Приезжаем в центр, где у здания администрации находится необычный арт-объект – Авдошка, маловишерский снежный человек. Легенда гласит: в деревне Селищи жила когда-то женщина по имени Авдотья со склочным и неуживчивым характером. Может, потому что ни с кем не общалась, а может, так и было, но соседи прозвали ее колдуньей. Замуж она так и не вышла, ушла в лес и поселилась в землянке. Через несколько лет по деревне пошел слух, что видели Авдотью с каким-то шерстяным существом, с повадками дикого зверя. А потом вроде как у них появились дети, покрытые шерстью, как и их отец. С тех пор пошел слух о снежных людях, встречающихся в лесах Малой Вишеры. Журналист Олег Иванов утверждает, что в детстве видел этих странных существ, и даже написал об этом книгу «Авдошки. Встречи со снежным человеком».

Теперь, говорят, туристы выстраиваются в очередь, чтобы сфотографироваться с обитателем местных лесов. На наше счастье, очереди к Авдошке не было, и мы тоже с ним сфотографировались. На этом наше путешествие в Боровичи и его окрестности закончилось, и мы поехали домой. В 16.30 мы уже были в Питере.

Теперь, говорят, туристы выстраиваются в очередь, чтобы сфотографироваться с обитателем местных лесов. На наше счастье, очереди к Авдошке не было, и мы тоже с ним сфотографировались. На этом наше путешествие в Боровичи и его окрестности закончилось, и мы поехали домой. В 16.30 мы уже были в Питере.